8月12日,记者慕名驱车赶到了娄星区湘中园小区,希望能采访到93岁的罗盛教式活英雄杨国老人。不过,因为老人的身体不适,他最终没有当面接受采访,只是委托他人将一本自传交给了记者。翻开杨国老人的自传《峥嵘岁月》,记者不仅看到了一位老兵的生平,更看到了罗盛教精神在他身上的传承。

“罗盛教烈士的国际主义精神与朝鲜人民永远共存”这是朝鲜民主主义人民共和国主席金日成的题词。而罗盛教精神又何止与朝鲜人民共存,它也成为了新中国宝贵的精神财富,得以世代相传。

2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部、中央统战部等11个部门联合组织的“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物”评选活动中,罗盛教被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。

今天,在罗盛教的家乡娄底,他的精神仍影响着一代又一代人,涌现出了一批又一批“娄底好人”、“中国好人”,他们正以自己的事迹传承“罗盛教精神”。

(罗盛教纪念馆雕塑)

(杨国夫妇在接受采访)

(当年报道杨国救人的报纸)

重温英雄故事

“我在新化教书期间,总会向我的学生讲述罗盛教的故事,希望他们能传承罗盛教的精神。”7月22日,“传承红色基因”采访团来到位于新化县资江边上的罗盛教纪念馆,见到了73岁的罗盛教弟媳陈纯。作为一个长沙媳妇,陈纯年轻时正是因为听了罗盛教的故事才远嫁新化,而且一生都在三尺讲台上向自己的学生们讲述罗盛教的故事,为弘扬罗盛教精神而忙碌至今。通过陈纯老人的讲述,记者得以再次重温罗盛教的英雄故事……

1952年1月2日清晨,罗盛教和战友宋惠云一起去河边练习投掷榴弹。正值隆冬季节,河面已被厚厚的冰雪盖住,4名朝鲜少年在平安南道成川郡石田里附近的栎沼河上滑冰,笑声阵阵。忽然,从那里传来了呼救声,其中一个名叫崔莹的少年不慎掉入2.7米深的冰窟,另3名少年大声呼救。罗盛教出早操后,路经那里,听到喊声,立即向出事地点飞奔,抓起自己的帽子,往地上一扔,边跑边脱掉棉衣棉裤,冒着零下20℃的严寒,纵身跳入冰窟,潜入水中找寻,跳进了冰河。过了好一会,罗盛教才浮出河面,深深吸了口气,又钻进水里。又过了一会,罗盛教终于将落水的崔莹托出水面。当崔莹两臂扒住冰面往上爬时,突然,哗啦一声,冰又塌了,少年连人带冰又落入水中。几经周折,罗盛教冻得全身发紫,浑身打颤,难以支撑,体力已快消耗殆尽。但仍以惊人的毅力再次潜入水中,用尽最后的气力,过了很久用头和肩将崔莹顶出水面。这时宋惠云已将一根电线杆拖到河边,崔莹抱住电线杆被拉上了岸。人们把罗盛教救了出来,但罗盛教因气力耗尽,无力浮出水面,最终献出了自己年轻的生命,牺牲时年仅21岁。

娄底另一位罗盛教式的英雄

无独有偶,罗盛教牺牲后不久,另外一名娄底籍志愿军战士也做出了一样的英雄举动,他就是至今健在的娄星区小碧乡青联村人,原涟源县农资公司退休职工杨国。

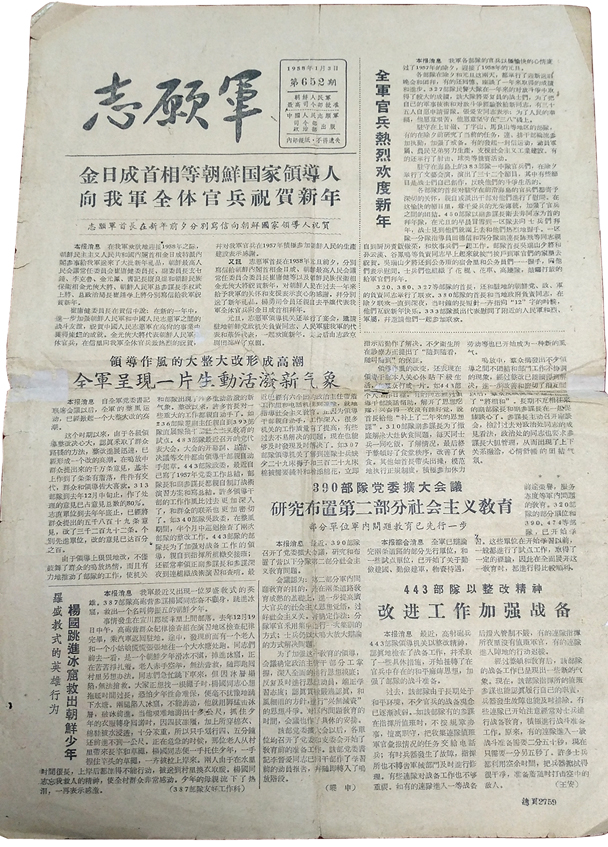

“这些都是当年刊登他事迹的报纸,还有当年的图片。他当年也受到了如罗盛教一样的待遇。”记者慕名寻访杨国老人时,他的好友王彪代为转述其生平事迹,并热心地将当年的《志愿军报》等图片发给记者看。正是通过一张张历史沧桑的图片,记者眼前浮现出杨国奋不顾身跳进冰窟窿里勇救朝鲜少年的情景……

那是1957年12月19日中午,杨国随志愿军某部高炮营在朝鲜宜川延峰里上间部落检查工作时,在返回途中,发现前面有一个老人和小姑娘慌慌张张朝一个大水库跑。战友们一齐赶上去一看,是一个朝鲜少年滑冰不慎,掉进冰窟,正在苦苦挣扎着。老人赤手空拳,无法营救,随即跑回村里想办法。当时战士们立即跳下车来,但因冰窟塌陷,无法营救。大家正想找一根绳子时,杨国心想如果再拖延时间,恐怕少年性命难保,便毫不犹豫丢下手中的枪,脱掉棉大衣,系紧武装带,纵身跳下冰水,朝挣扎的少年游去。他拚尽全力,用拳头破冰前行,很快抓住了落水少年胳膊往岸边游。当时零下20多度,他的手脚冻僵了,无力抓住少年。他立即将少年的衣袖和手臂塞到武装带里,尽力往岸边游,四、五分钟才能前进一公尺。正在危急关头,那位老人弄来一根长竿和草绳,杨国接过绳索,在右手腕上缠绕几圈,扎紧着套在武装带上,叫岸上的人拉着绳索慢慢拖曳,这样,杨国和落水少年上岸了。

1958年1月3日,《志愿军》报及朝鲜人民军的《战友报》和《青年同盟报》相继刊登杨国勇救少年柳振伍的事迹。

“娄底好人现象”

物换星移几度秋,罗盛教牺牲至今已经过去67年了,而他的精神却已经生根在娄底这片热土上。

“在我们新化,罗盛教式的救人事迹屡见不鲜,家乡人民没有给英雄丢脸。”坐落于资江大桥畔的罗盛教纪念馆详细介绍了英雄的生平,而其中陈列的“烈士精神代代相传”部分,则讲述了新化县不断涌现的罗盛教式的接班人。

1981年4月,新化县大石乡对家小学教师谢卫星为抢救山洪卷走的学生刘满秀光荣牺牲。

1982年5月,新化县天龙山中学学生曾庆平为抢救两名掉入山塘的幼儿光荣牺牲。

……

一代又一代,在新化,在娄底,罗盛教的家乡人在传承着他的精神。

7月29日,记者来到了位于娄底市体育中心的娄底好人馆,感受到了从未远去的罗盛教精神。

全国道德模范提名奖黄国雄、刘新红、杨建一,他们三个或是曾两次抢救落水儿童,或是飞身从火车轮下救出两名孩子,或是为保护学生勇斗歹徒牺牲。还有中国好人黄黎明、黄其焕、李明华等,以及湖南好人、娄底好人……在他们的身上,都能看到罗盛教助人为乐,舍己救人,勇于担当,乐于奉献的精神。

英雄不会寂寞,英雄的精神代代传承。娄底,这座镌刻着罗盛教精神的城市,因为这种传承得以涌现一批又一批好人。

近年来,娄底以创建全国文明城市为抓手,不断深化群众性精神文明创建活动,市民文明素质和城市文明程度得到不断提升,道德模范和好人现象成为这座新兴之城一道绚丽的风景。娄底先后涌现出全国岗位学雷锋标兵1人,全国道德模范提名奖3人、湖南省道德模范3人、市级道德模范50人;获评中国好人8名、湖南好人76名、娄底好人67名。

“好人”精神凝聚力量、鼓舞士气。随着全国文明城市创建活动的推进,典型、榜样的力量影响、感染着每一个娄底人,好风气潜移默化影响着人们,更多的人由旁观者变成践行者,争当好人成为市民内化于心、外化于形的自觉行动。目前,娄底注册志愿者达45万余人,注册志愿服务组织63个,志愿服务站(岗)600多个,志愿服务团队1215个,广大志愿者的身影活跃在娄底城市乡村、街道社区、公园广场,在我市的文明创建中发挥积极作用。

记者手记:

“罗盛教”在身边 娄底好人在行动

记者在中学课本里就学过罗盛教的故事,在当时幼小的心里就刻上了舍己救人的憧憬。时至今日,有幸随同“传承红色基因”采访团来到罗盛教纪念馆,聆听罗盛教家人讲述最真实的罗盛教,重温英雄的故事,记者再次肃然起敬。

有诗人说过:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着……”这好像就是为了纪念罗盛教而写。如今,战争的硝烟虽已散尽,和平的金达莱盛开在希望的田野上,但罗盛教为救朝鲜少年冒着零下20℃严寒的“纵身一跳”,却永远留在了中朝两国人民的心中,也留在了家乡人民的心底。

在记者看来,罗盛教用名垂青史的“纵身一跳”启示后人:一个人的生命是有限的,然而,一个高尚的灵魂却能超越时代而永生。今天我们走近罗盛教,其实就是扣问自己的心灵:人应该怎样活着,又怎样去死?这是他留给我们的深深思索。

值得高兴的是,罗盛教的家乡人给出了最正确的答案,一批又一批的娄底好人就是答案。他们中有28年书写记者担当的“编外警察”黄黎明、退伍不褪色的救人英雄李明华、扎根基层干劲十足的致富带头人彭育晚、身患重病向阳而生的科研新秀邹勇松、以命换命的“人质”民警黄其焕……他们不就是身边的“罗盛教”吗?

这个意义上说,重温罗盛教的故事,就是要擦亮我们心中的信念之灯,打开我们心中的情感之门,让罗盛教的精神永远与我们同行,在前人丰碑的面前再建丰碑。

(肖鹄/文 刘新山 王彪/图)

下一篇

下一篇