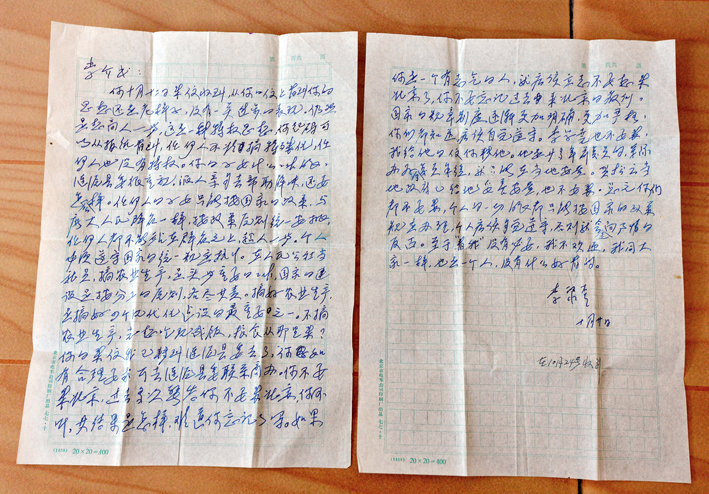

“你三月五日来信收到,你信上所谈和你以前的来信一样……我们共产党领导下的社会主义国家,是没有,也不允许有特权阶层的,这一点我曾经多次反复向你进行过教育。”这是一封家书,作者就是著名的涟源籍开国上将李聚奎。

“传承红色基因”采访团来到了涟源市工贸职业中等专业学校,见到了李聚奎的孙子李键书,他拿出了保存多年的几封李聚奎将军亲笔信。正是通过家书上的字里行间,记者感受到了一位开国上将、一位共产党员始终不忘的初心。

(李聚奎亲笔信)

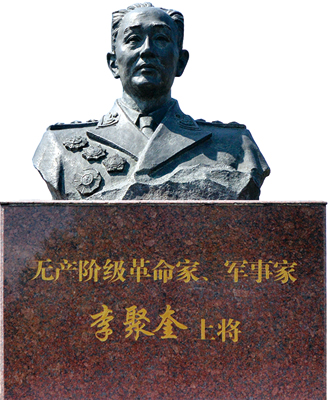

李聚奎出生在涟源一个贫苦农民的家庭里,1926年,大革命的浪潮席卷湖南,他怀着让穷人都过上好日子的梦想参加了北伐军。1927年蒋介石发动了反革命政变,悲愤失望后的李聚奎在1928年7月参加了彭德怀等共产党员领导的平江起义,在斗争中他看到了只有共产党才是真正为穷苦人谋幸福的政党,因此他毫不犹豫地加入了中国共产党,成为起义队伍中第一批入党的骨干,并立下坚守一生的誓言:“我这一辈子,跟党是跟定了,党叫我干什么,我就干什么!”

指挥强渡大渡河

红军长征前成立的红一师是中央红军的先锋劲旅,而李聚奎被中央军委点将,担任了红一军团红一师师长。作为长征途中的开路先锋,李聚奎率部出潇水、战湘江、抢渡乌江、四渡赤水,他这位红一师师长立下汗马功劳,其中颇为惊险和传奇的就是强渡大渡河,使他名震全军。

1935年5月,红军过了金沙江,作为开路先锋的李聚奎带领部队,接到了强渡大渡河的作战任务,著名的强渡大渡河红军十七勇士的事迹就发生在此次战斗中。

“出发!”李聚奎一声令下,强渡大渡河的战斗打响了。敌人向渡船猛烈开火了,李聚奎向负责渡河的团长杨得志下达了强攻命令。渡船随着汹涌的波浪颠簸前进,四周满是子弹打起的浪花。岸上李聚奎一直坚守在火力点指挥,眼睛死死盯在渡船上。突然,一发炮弹落在船边,掀起一个巨浪,打得小船剧烈地晃荡起来。李聚奎的心揪紧了,好在渡船只是起伏了几下,仍在向对岸前进。渐渐只有五六米了,勇士们不顾敌人疯狂的射击,一齐站了起来。准备跳上岸去。突然,村子里冲出一股敌人,涌向渡口。“给我轰!”李聚奎大声命令炮手,迫击炮弹不偏不倚在敌群中开了花。由于火力又准又猛,把敌人打得抬不起头来,减轻了渡船的压力,为奋勇队强渡争取了时机。红军战士不顾子弹在船前船后乱飞,奋力向前冲去……整个战斗,李聚奎一直守在岸边,当部队开始渡河时,他才长长舒了一口气。

多少年来,人们对强渡大渡河红军十七勇士的英雄壮举耳熟能详,但对这场惊心动魄战斗的直接指挥者李聚奎师长,却知之甚少。有人劝李聚奎写一篇文章把这事回忆回忆,他毕竟是直接指挥者。每每听到这些话,李聚奎总是笑而不语。说的人多了,他语重心长地讲出这样一席话:“那场战斗,体现的是红军的战斗精神。多少年以后,也许我们许多人的名字都会被遗忘,而红军百折不挠敢于胜利的精神却必将流芳千古!”

清清白白的将军

“纵然给我更大的权力,我也决不以权谋私;纵然给我更多的金钱,我也决不丢掉艰苦奋斗;纵然让我再活八十岁,我也决不止步不前。”这是李聚奎去世后,子女们在他的日记本里,发现了这样的话。这是一位老战士八十岁时的内心独白,也是一名共产党员一生真实的写照。

采访中,记者来到了李聚奎的故居,看到的是一栋破旧而沧桑的土砖房,怎么也无法与一名功成名就的开国上将联系在一起,而且还是一名长期在管钱管物岗位上工作的将军。

中华人民共和国成立后,李聚奎任东北军区后勤部部长兼政治委员,中国人民解放军后勤学院院长,中华人民共和国石油工业部部长,中国人民解放军总后勤部政治委员,高等军事学院院长,后勤学院政治委员,中共中央军委顾问。

李聚奎作为抗美援朝初期负责志愿军物资供应的东北军区后勤部长,共和国首位石油部长、新中国石油工业的奠基人之一,不可谓不是大权在握,为家人谋求一点“好处”,似乎是人之常情。但是,作为一名共产党员,李聚奎用清白的一生消除了人们的疑虑。

“我的父亲当时写信给祖父的目的就是能求得一点关照,但是,没想到祖父严厉地拒绝了。”记者在采访李键书老人时,他回忆起一家人为数不多与李聚奎见面的场景。据老人回忆,李聚奎对家乡人,尤其有着血脉联系的亲人还是非常挂念的,家人数次到北京相见,只要身体允许,李聚奎总会抽时间见面。但是,也仅限于吃个便饭或者聊聊家常,对家乡人尤其是亲人所谓求关照的要求,总是一口回绝。在写给李健书父亲的家信中,更是反复叮嘱要自力更生,要安心做好本职工作,即使是一辈子做农民,不要奢望有所谓的“特权”。

1985年,李聚奎81岁时看到军史资料杂志上发表了一篇《三大纪律八项注意释文》,他戴着老花镜,一个字一个字地把这篇文章抄写了五份,分别送给了子女们。就是在当时那种形势下,他告诫子女:“一定要遵纪守法,将三大纪律八项注意牢记在心。”

今天,李健书回想祖父当时的坚持,涌上心头的只有对祖父的崇敬。一辈子跟党走,一辈子听从党的指示,李聚奎不愧一名开国上将。

将军精神永传承

岁月流转,李聚奎的家乡发生了翻天覆地的变化,那封家书所传递的“不以权谋私、始终艰苦奋斗”的精神在当今时代却更显得弥足珍贵。

近年来,“蝇贪”“蚁腐”一直是基层群众反映最集中、最强烈的问题。去村里盖个章,不给好处费就可能搞不定;村级项目招标,完全由村干部说了算;村级财务支出,“雁过拔毛”“分红提成”成“潜规则”;惠民资金安排不透明、不公正,村干部弄虚作假、优亲厚友的现象突出……种种以权谋私的现象严重败坏了共产党员在人民心目中的形象。

2017年开始,涟源市积极探索构建村级“微权力”风险防控体系,并结合省纪委监委部署开展的“互联网+监督”工作,创造性地开展“村级微权力+互联网+监督”工作,取得明显成效,其中“村级微权力清单”工作作为我省唯一案例,成功入选中国改革(2017)年度十大案例。

“由各县市区根据实际情况列出权力清单,做到‘小微权力进清单,清单之外无权力’。”娄底市纪委、市监委党风政风监督室主任李思远说,根据这份清单,干部可实现“看图做事、照单操作、权力受限、流程管理”,而群众则能“看图监督、依规维权、坦诚监督、合理诉求”。同时,本着从实际出发的原则,对村级小微权力清单可按年度进行动态调整。

娄底市村级小微权力+“互联网+监督”平台让村务真正实现公开。以前存在公示贴上墙、拍个照就撕掉,补贴支出被假冒签名领取等“假公示”现象。如今,村民只需在手机上点击,就可看到村里的每一个项目、每一笔收支、每一张票据等,由于可随时追溯、监督,“被代表”“假公示”“冒名领取”等现象再无藏匿空间。

据了解,截至2019年6月,这一平台的微信公众号共有关注人数48.6万人,点击量3735.3万人次,共收到投诉举报948起,经调查核实,共查处133人。

一张清单,扎紧了“权力”的笼子,搭建起了党与民的“连心桥”。

记者手记:

家书传承初心

俗话说“一人得道鸡犬升天”。李聚奎的家世是穷苦的,而他的成就则有目共睹。开国上将、后勤部长、石油部长……随便一个身份似乎都与“权力”挂钩,“以权谋私”似乎只需要一句话。但是,记者采访时看到的却是破败的故居,本分朴实的家人,如果不是有人介绍,似乎怎么也无法与“开国上将”的光鲜联系在一起。

当记者看到李聚奎的那几封家书后,看到信上那几句严厉的话语后,一切疑惑都解开了。“共产党领导下的社会主义国家,是没有,也不允许有特权阶层。”李聚奎对家人敲响了警钟。

不忘初心,方得始终。共产党员永远是劳动人民的普通一员,除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外,所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。无论是革命斗争年代,还是改革发展时期,我们党反对特权的态度是始终如一的。特别是党的十八大以来,中央以作风建设为切入点,制定并落实八项规定,反对“四风”,开展群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育,在限制特权、规范权力运行上采取了一系列有力措施,坚决清除车轮上的铺张、舌尖上的浪费、会所中的歪风。从吃喝到出行,从节庆假日到日常工作生活,附加在领导身份上的各种“特殊便利”日益远去,正是在这些细微的改变中,人民群众看到了新变化,党风政风为之一振,社会风气更加清新。

(肖鹄/文 刘新山/图 )

下一篇

下一篇