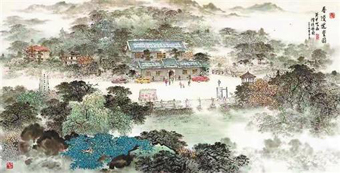

读到肖有恺先生的国画《还童园》,心有惊讶。这么一个名不见经传的小山村,这么一座朴实无华的农家新院落,在他几尺见方的纸墨间竟如此气象万千,淋漓尽致的山川点染里,让我看到了这一蕴藏的富厚。

有一个感觉,有恺先生在让我们读他的画作之前,自己先潜心地研读了这片山水,读懂了山风水韵里的灵气,读懂了这座“还童园”的物与人。很多年前,谭谈先生在白马湖创建了“爱心书屋”,而今,又在老家涟源桥头河镇曹家坳的故土上,为父老乡亲再兴公益,落成“农家书屋”,命名“还童园”。肖有恺眼里,这是又一座爱心花园。它的诞生,是因为这一片山水的胸怀,养育了有爱的人;有爱的人,又回报了养育他的胸怀一枚珠玑。有恺先生去曹家坳的农家书屋采风时,其脚步行走了坳上坳下之岁月年轮,其目光捕捉了书屋与故园之水乳交融,其心胸对接了这一方小小农家书屋与中华文化的源远流长。曾经读过肖有恺的国画《岳麓书院》,我自然观览过书院,知道岳麓古风间掩映着一处文化圣地,厚重而深博。有恺纸墨里的书院,却形同天地间的一道脊梁,笔力的纵横捭阖中是天地对文化的孕育,是文化对天地的辐射,沉甸在漫漫时空里的不息书香,分明黄钟大吕一般嘹亮于亘古不变地阳光风雨。这无疑是画家笔下的大气所致,笔底大气由眼界而生,目之辽阔,则是胸怀所纳之无边无际。

有恺先生笔下的物象都极其开阔。站在他那些描绘湖湘名胜与故园风情的纸墨前,不论武陵源还是南岳山还是橘子洲,你都会顿生感慨,不读这些画,真还“不识庐山真面目”。这是因为他的笔力所表现的,不仅仅是外在的形,更有其内在的神。唯有形神兼备,尺牍之间才显气吞山河之势。

要得纸上气吞山河,先得胸中容纳百川。艺术家有了这样一腔胸怀,画幅的尺度,就框不住他的挥洒。

肖有恺面对每一处让他心动的风物时,没有将其看成一处孤立的存在,而是那一方地理捧出的钟灵毓秀,是朴素的山川在岁月风雨中洗刷的一块瑰宝,天地大胸怀孕育了它,包容了它,释放了它。艺术家,最需要的也是这样一个孕育、包容、释放的过程,这是对大千世界浩瀚时空的视点切入与领悟。任何时候任何物象,眼里看到的都只是一个点,而心里,则需要延伸出无限。艺术家如果只见眼前,艺术的触角就狭窄而逼仄,呈现给观赏者的,也只是那个小视点。这一个小点,观赏者早就看到过了,不需要艺术家再做简单重复。

艺术家需要做的,是天眼一样的发现,发现它外在的博大,发现它内在的精深。

有恺先生所打开的艺术胸怀,不仅仅是收尽山重水复的“外纳”,还有“内气”。外纳有如人体的骨骼与血肉,内气则是人体的灵魂与心跳。面对他的《天下第一桥》《岳阳楼》《岳麓书院》等一系列作品,我们就能找到他在纸墨间“开合”与“收放”的艺术张力。可以看到,肖有恺从一个点的美学发现铺开与延伸后,最终回到的仍然是这个点,但这个“点”,不再是众人眼里那个已然形态,而是纳天地之灵气了的臻美造化。读读这《岳麓书院》画面里的磅礴,这磅礴的已不是岳麓山,而是这座山中的书院;读读这《岳阳楼》纸上的浩瀚,这浩瀚的已不是洞庭湖,而是湖上的这座楼;读读这《天下第一桥》千山万壑的无穷无尽,这无穷无尽的已不是那大自然的山高水远,而是这座鬼斧神工的人间天桥……这就是肖有恺融人类创造于自然山水之山水艺术创作的精髓所在。他由“点”寻找骨骼寻找血肉,但他始终守着“点”的精灵,岳麓书院是岳麓山的精灵,岳阳楼是洞庭湖的精灵,天下第一桥是矮寨的精灵。他是在纸墨间纳以山川,壮以魂魄。

肖有恺上世纪六十年代毕业于湖南艺术学院美术系,艺术创作所需要的专业,技巧,功力都不在话下,他追求的就是如何表现,表现什么。他将艺术功力让位于艺术视野,艺术功力只囿于如何运用技巧去创造艺术形式,艺术视野却能在艺术领悟力中捕捉更辽阔的艺术表达空间。“我画什么东西是在我思考它们的时候,而不是我看到它们的时候。”这是毕加索说的。肖有恺没有把追求的重点放在纸上线条与色彩的精湛,而是放在心灵开合里景物一体的精致,将功力、定力与领悟力融汇为艺术胸怀。从心里伸出一枝笔,比手中之笔要洒脱得多,画家与画匠的区别也许就在这里。这与他的师从有关,肖有恺受益于湖南国画大家曾晓滸。曾晓浒因父亲与张大千交厚,从小就受到张大千熏陶,自己在广州美术学院又师从关山月,关山月的《绿色长城》《江山如此多娇》里所体现的艺术胸怀,既影响了曾晓滸也影响了肖有恺。有恺一直就把笔触的精微放在胸怀的博大里,在构图的疏密有致间,于广博中寻求细微。我琢磨过他的创作状态,每每面对具体风物的观察,长期积累和容纳的天地万象就会在心海里窜动,呼之欲出,艺术胸怀就此打开,表达的欲望瞬间倾泻,笔底生辉,洋洋洒洒……

再回到《还童园》,一眼之间,肖有恺就读到了这个院落的辽阔,因为他首先读到了谭谈回归土地的赤子之心,心的美丽让世界无比宽广。他眼里也出现了自己童年的山野,童年的村落,“还童”是心性的还童,乡村是人类最初的家园,儿童的乡村丝毫也不封闭更不单调,也不知贫穷,谈谈炊烟里的爱温暖了孩童的贫穷。肖有恺看到了曹家坳古往今来的文明更替,以及这片山地风雨演义的情感包容,还有这方子民走南闯北的生生不息。所以他下笔的意象里就不是“还童园”的直接景物,而是一方大山水,一方大村落,但“还童园”是曹家坳这片沃土里长年累月积蓄的一个核,谭谈的故乡之恋乡亲之情,是这个山村的灵魂呼应。纸墨间山情水意的描绘里,因此漫卷出农家书屋的内蕴与大气。

北宋杰出画家、绘画理论家郭熙的一句话,是《还童园》艺术实践一个最贴切的标签:“真山水之川谷,远望以取其势,近看以取其质。宏观取大势,微观取实质。”而这幅以山水构图来衬托物体主题的写意作品,也在郭熙如何表现山水境界高、宽、深的“三远”美术理论中,得到了很好的运用。高远为仰视感,深远为俯视感,平远为平视感。肖有恺以娴熟的三度空间透视技巧,给了所有远离家园的人一幅蓦然回首的俯视图,我们俯视着故园的高远与亲近,更有心之所系的辽阔与深邃。

(安敏)

下一篇

下一篇