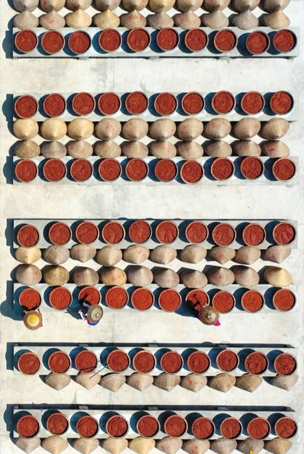

张小燕和工人在翻晒辣酱。(彭鹏/摄)

当年新出坛的永丰辣酱。(彭鹏/摄)

“冇得菜夹辣酱” 记忆里的妈妈味道

“三两米,喷喷香,冇得菜,夹辣酱”。从双峰的这句民谣,可以想见辣酱在这里的江湖地位。如果外地客人到了双峰,饭桌上大抵会有永丰辣酱,它口感细腻,辛辣中带有一丝绵甜,在湖南的辣酱中独树一帜。

午后的老街,带着一丝慵懒。张小燕,当地有名的晒酱巧手。十多年前,她从婆婆手里学会了这门手艺,并创办了湘和森酱业。眼看晒酱的黄金季节要来了,她正四处寻找称心的工具—一种特制的“斗笠”。

进入三伏,辣椒大量成熟,阳光热量稳定,菌类开始活跃。双峰的家庭主妇们也开启了一年一度的盛事——晒辣酱。

空阔的酱场,有序排列着数百个酱钵。发酵充分的小麦酱坯,加入本地辣椒后,正在加速进行味道转换。七月流火,烈焰骄阳,此时地表最高气温接近四十摄氏度。张小燕和酱场里的工人一起顶着烈日翻晒辣酱。“一天要翻七八次,假如没有翻透就容易变味。”张小燕一边示范,一边叮嘱工人。

白天,辣酱接受烈日的炙烤。入夜,又可以享受露水的滋润。酱香日渐浓郁。每一个工艺细节,都是靠代代相传经验的积累。每到盛夏就一头扎进酱场的张小燕说,只要一天不去,“心里就会痒痒的,老是牵挂着这些辣酱,”只要闻到这个酱的香味,心里就开心。她说,想把辣酱晒好,也不难。“只要你用心去对待它们,总会有好的回报。”

这肆无忌惮的连续的骄阳,让今年的辣酱晒得格外成功。手机里不时传出来新订单的滴滴声,张小燕手脚麻利地打包发货,新出坛的永丰辣酱,将通过快递发往全国各地。“很多顾客辗转打听到我的电话,联系我给他们寄辣酱,说想念家乡的味道”。说到这里,张小燕眼里的光更亮了。

晒辣酱的工作即将收尾,周末张小燕到朋友的农庄,要好好犒劳一下家人和自己。一切准备就绪,永丰辣酱隆重登场。平淡的食材,经过一双巧手和细密的心思,成为不平凡的家常味道。辣酱蒸扣肉、辣酱回锅肉、辣酱炒鸡蛋,在浓郁酱香的激发下,再佐以丰收的喜悦,这是家人们最满意的下饭菜。

林文连和儿子陈金龙在余庆堂里烹制水火席。(马驰/摄)

地方学者刘楚魁与陈金龙交流湘军水火席的礼仪文化。(马驰/摄)

曾被当作湘军军宴的水火席。(彭鹏/摄)

湘军水火席 承载历史与情感的家乡至味

历数百年而不衰的风味小吃,其背后承载着深厚的地域文化,凝聚着多样的风土人情。如果说永丰辣酱是一曲热烈烂漫的田野牧歌,那涟源杨家滩的湘军水火席,将湘军将领奔袭千里的纵横捭阖和坚毅傲岸,融进了这烟火味里。

据史书溯源,杨家滩古镇至少起源于唐代,鼎盛于明、清。它曾是湘乡、邵阳、安化交界处的交通要道,素有“小南京”之称,并流行“把把戏戏南岳山,花花闹闹杨家滩”的民谣。

水火席,原本是这里的人民用来敬奉水神和火神,祈求平安的席面。直到清朝末年,四处征战的湘军荣归故里,曾被当作湘军军宴的水火席,被赋予了新的意义。

地方学者刘楚魁介绍说:“据说是曾国藩把水火席的文化带入湘军,作为湘军的军宴,打了胜仗犒劳将士就用水火席,后来由于湘军在江浙一代招募了很多将士,他们吃不惯辣味,要求要有一点甜味掺在里面。”

从父亲手里接过烹制湘军水火席这门手艺,林文连的生活有了翻天覆地的变化。这位曾经一心想靠厨艺闯荡世界的餐饮女强人,最终被这个席面,拉回了山清水秀的千年古镇杨家滩。

清晨的古镇,天阔青蓝。提着竹篮的林文连,走过古朴的胜梅桥,准备到市场里挑选食材。在挤满顾客的猪肉摊前,看到提前预定的五花肉层次分明,“有七层”,质量上乘,林文连朝老板满意地点了点头。

这个传承了一百多年的席面,食材简单,甜辣交织的奇特口味,却能成功“俘虏”喜欢咸辣的当地人。林文连的儿子陈金龙也想把这门手艺学好。平时做事雷厉风行的林文连,指导儿子的语调变得舒缓温柔,“没有耐心就做不好水火席”,林文连反复说。

经过一上午的忙碌,湘军水火席隆重登场了。合菜、旗帜肉、精肉汤、黄花拌猪肝、酸辣猪肠汤、炒鸡、红烧鱼等十样荤菜按照固定的程序,依次上桌。菜品大方朴实,口味尚浓,注重菜肴的色彩和形象。做人要懂得和睦团结、珍惜人才、以和为贵,做事要坚定目标,百折不挠……每一道菜都有丰富的寓意。

对很多人来说,吃水火席,是情怀。今天左邻右舍受邀相聚于此,大家吃得喜笑颜开,“记得还是小时候吃过,最喜欢的就是旗帜肉,还有酸辣猪肠汤。”“很好吃,现在很少吃到了。”吃得人生的酸甜苦辣,才能成为人上人。这也是祖先透过饮食,留给后人的生存哲理。

有人评说,如果把湘军的帅旗立在富厚堂,那在涟源的杨家滩就应该飘着一面威武的将旗,从胜梅桥顺着蜿蜒的孙水往下,老刘家、德厚堂、存厚堂、师善堂、云桂堂等建筑,如连绵的群雕,所有的历史都融进了这些古老的建筑里。湘军水火席,这段独特的饮食文化,另类记录了湘军那段金戈铁马的历史。

味道穿越历史,让我们看见祖先的足迹和身影,听见悠远过往的回响。烟火的江湖,归根结底,亦是历史文化的江河。

(娄底市广播电视台 娄底市新闻中心/出品 张晓波/文)

下一篇

下一篇