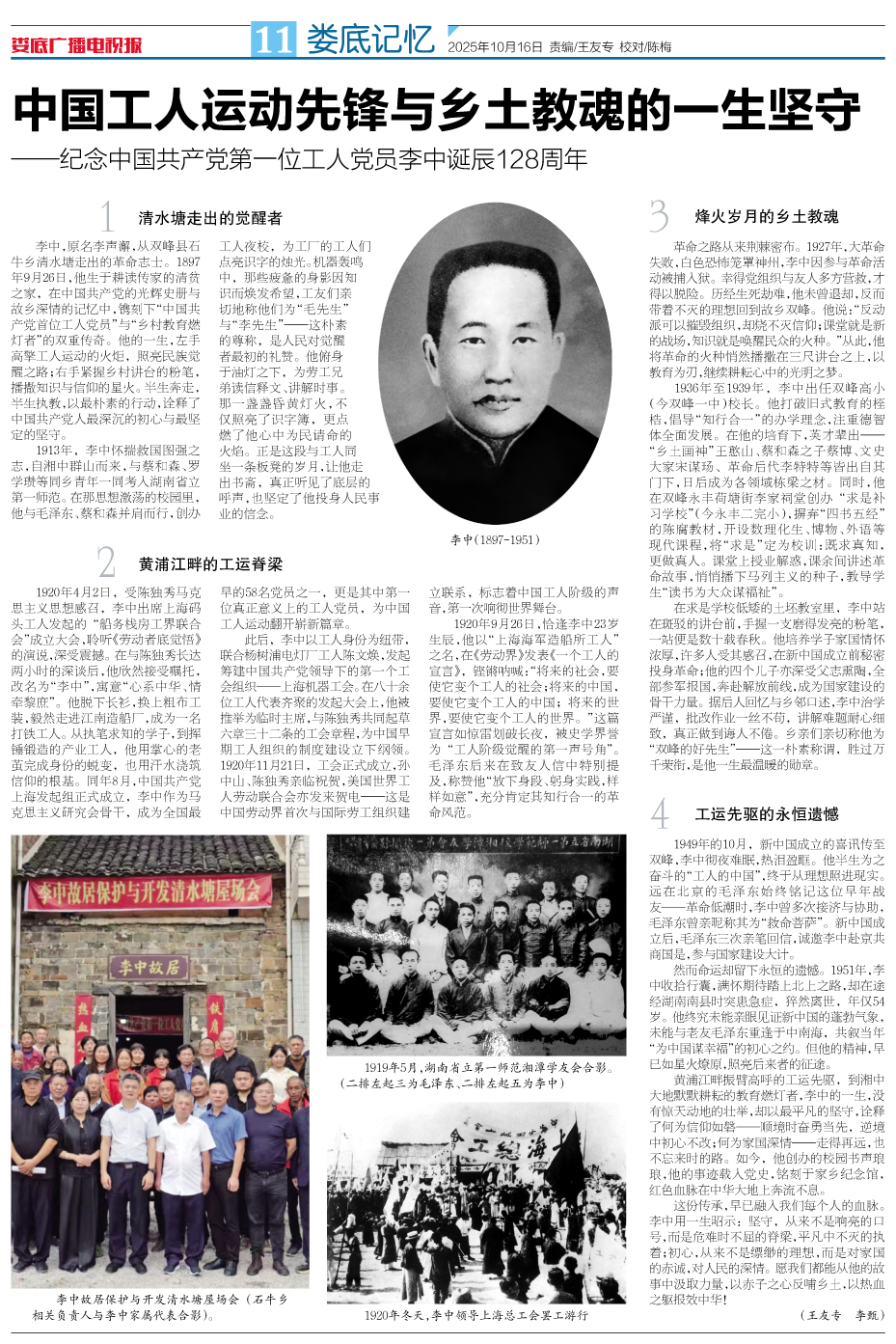

△李中(1897-1951)

1 清水塘走出的觉醒者

李中,原名李声澥,从双峰县石牛乡清水塘走出的革命志士。1897年9月26日,他生于耕读传家的清贫之家,在中国共产党的光辉史册与故乡深情的记忆中,镌刻下“中国共产党首位工人党员”与“乡村教育燃灯者”的双重传奇。他的一生,左手高擎工人运动的火炬,照亮民族觉醒之路;右手紧握乡村讲台的粉笔,播撒知识与信仰的星火。半生奔走,半生执教,以最朴素的行动,诠释了中国共产党人最深沉的初心与最坚定的坚守。

1913年,李中怀揣救国图强之志,自湘中群山而来,与蔡和森、罗学瓒等同乡青年一同考入湖南省立第一师范。在那思想激荡的校园里,他与毛泽东、蔡和森并肩而行,创办工人夜校,为工厂的工人们点亮识字的烛光。机器轰鸣中,那些疲惫的身影因知识而焕发希望,工友们亲切地称他们为“毛先生”与“李先生”——这朴素的尊称,是人民对觉醒者最初的礼赞。他俯身于油灯之下,为劳工兄弟读信释文、讲解时事。那一盏盏昏黄灯火,不仅照亮了识字簿,更点燃了他心中为民请命的火焰。正是这段与工人同坐一条板凳的岁月,让他走出书斋,真正听见了底层的呼声,也坚定了他投身人民事业的信念。

△1919年5月,湖南省立第一师范湘潭学友会合影。(二排左起三为毛泽东、二排左起五为李中)

△1920年冬天,李中领导上海总工会罢工游行

2 黄浦江畔的工运脊梁

1920年4月2日,受陈独秀马克思主义思想感召,李中出席上海码头工人发起的“船务栈房工界联合会”成立大会,聆听《劳动者底觉悟》的演说,深受震撼。在与陈独秀长达两小时的深谈后,他欣然接受嘱托,改名为“李中”,寓意“心系中华、情牵黎庶”。他脱下长衫,换上粗布工装,毅然走进江南造船厂,成为一名打铁工人。从执笔求知的学子,到挥锤锻造的产业工人,他用掌心的老茧完成身份的蜕变,也用汗水浇筑信仰的根基。同年8月,中国共产党上海发起组正式成立,李中作为马克思主义研究会骨干,成为全国最早的58名党员之一,更是其中第一位真正意义上的工人党员,为中国工人运动翻开崭新篇章。

此后,李中以工人身份为纽带,联合杨树浦电灯厂工人陈文焕,发起筹建中国共产党领导下的第一个工会组织——上海机器工会。在八十余位工人代表齐聚的发起大会上,他被推举为临时主席,与陈独秀共同起草六章三十二条的工会章程,为中国早期工人组织的制度建设立下纲领。1920年11月21日,工会正式成立,孙中山、陈独秀亲临祝贺,美国世界工人劳动联合会亦发来贺电——这是中国劳动界首次与国际劳工组织建立联系,标志着中国工人阶级的声音,第一次响彻世界舞台。

1920年9月26日,恰逢李中23岁生辰,他以“上海海军造船所工人”之名,在《劳动界》发表《一个工人的宣言》,铿锵呐喊:“将来的社会,要使它变个工人的社会;将来的中国,要使它变个工人的中国;将来的世界,要使它变个工人的世界。”这篇宣言如惊雷划破长夜,被史学界誉为“工人阶级觉醒的第一声号角”。毛泽东后来在致友人信中特别提及,称赞他“放下身段、躬身实践,样样如意”,充分肯定其知行合一的革命风范。

3 烽火岁月的乡土教魂

革命之路从来荆棘密布。1927年,大革命失败,白色恐怖笼罩神州,李中因参与革命活动被捕入狱。幸得党组织与友人多方营救,才得以脱险。历经生死劫难,他未曾退却,反而带着不灭的理想回到故乡双峰。他说:“反动派可以摧毁组织,却烧不灭信仰;课堂就是新的战场,知识就是唤醒民众的火种。”从此,他将革命的火种悄然播撒在三尺讲台之上,以教育为刃,继续耕耘心中的光明之梦。

1936年至1939年,李中出任双峰高小(今双峰一中)校长。他打破旧式教育的桎梏,倡导“知行合一”的办学理念,注重德智体全面发展。在他的培育下,英才辈出——“乡土画神”王憨山、蔡和森之子蔡博、文史大家宋谋玚、革命后代李特特等皆出自其门下,日后成为各领域栋梁之材。同时,他在双峰永丰荷塘街李家祠堂创办“求是补习学校”(今永丰二完小),摒弃“四书五经”的陈腐教材,开设数理化生、博物、外语等现代课程,将“求是”定为校训:既求真知,更做真人。课堂上授业解惑,课余间讲述革命故事,悄悄播下马列主义的种子,教导学生“读书为大众谋福祉”。

在求是学校低矮的土坯教室里,李中站在斑驳的讲台前,手握一支磨得发亮的粉笔,一站便是数十载春秋。他培养学子家国情怀浓厚,许多人受其感召,在新中国成立前秘密投身革命;他的四个儿子亦深受父志熏陶,全部参军报国,奔赴解放前线,成为国家建设的骨干力量。据后人回忆与乡邻口述,李中治学严谨,批改作业一丝不苟,讲解难题耐心细致,真正做到诲人不倦。乡亲们亲切称他为“双峰的好先生”——这一朴素称谓,胜过万千荣衔,是他一生最温暖的勋章。

△李中故居保护与开发清水塘屋场会(石牛乡相关负责人与李中家属代表合影)。

4 工运先驱的永恒遗憾

1949年的10月,新中国成立的喜讯传至双峰,李中彻夜难眠,热泪盈眶。他半生为之奋斗的“工人的中国”,终于从理想照进现实。远在北京的毛泽东始终铭记这位早年战友——革命低潮时,李中曾多次接济与协助,毛泽东曾亲昵称其为“救命菩萨”。新中国成立后,毛泽东三次亲笔回信,诚邀李中赴京共商国是,参与国家建设大计。

然而命运却留下永恒的遗憾。1951年,李中收拾行囊,满怀期待踏上北上之路,却在途经湖南南县时突患急症,猝然离世,年仅54岁。他终究未能亲眼见证新中国的蓬勃气象,未能与老友毛泽东重逢于中南海,共叙当年“为中国谋幸福”的初心之约。但他的精神,早已如星火燎原,照亮后来者的征途。

黄浦江畔振臂高呼的工运先驱,到湘中大地默默耕耘的教育燃灯者,李中的一生,没有惊天动地的壮举,却以最平凡的坚守,诠释了何为信仰如磐——顺境时奋勇当先,逆境中初心不改;何为家国深情——走得再远,也不忘来时的路。如今,他创办的校园书声琅琅,他的事迹载入党史,铭刻于家乡纪念馆,红色血脉在中华大地上奔流不息。

这份传承,早已融入我们每个人的血脉。李中用一生昭示:坚守,从来不是响亮的口号,而是危难时不屈的脊梁,平凡中不灭的执着;初心,从来不是缥缈的理想,而是对家国的赤诚,对人民的深情。愿我们都能从他的故事中汲取力量,以赤子之心反哺乡土,以热血之躯报效中华!(王友专 李甄)

下一篇

下一篇