八年前一个冬天的上午,一个约六十岁、穿着半长风衣的男子风尘仆仆地来到了我的办公室,他冻得鼻子有点发红,嘴里哈着热气,看上去有点儿像“领导”可又不那么像。有点像农民却好像并不那么纯粹:哪有一个真正的农民直接跑到我的办公室来的?

正在我对他的身份有点犯疑的时候,他自我介绍了。他姓颜,是涟源石马山镇拖坪村的支书,到我这里来的目的只为“请书”。看他谦恭地呵呵笑着的样子,我又在犯疑了:我那几本书就那么值钱吗?值得你大老远冒着严寒从涟源跑过来请?一来一去,车费、午餐费也不少啊。

但不管我心里多么狐疑,对他“请书”的心愿是相信的。初次见面,没有必要揭人家的“老底”,不就几本书么?都是自费出的,堆着也是堆着,便把《漂泊在羊城》《第三只眼》《尘埃落不定》《感动娄底的90个故事》《幸福娄底的100个故事》《爱满杏坛》等一鼓脑儿给了他一些,还将别人送我的一些书也都给了他。书,到了爱她的人手里,总归是好事,不至于“明珠投暗”了。

今年的1月1日,我的长篇报告文学《毛板船》首发式在诺贝尔图书文化城举行,老颜从网上看到了新闻,立即发信息给我,说十分遗憾没能参加我的首发式,问活动明天还有没有?我说首发式搞完了,但你可以到我办公室来坐。

第二天上午,老颜早早便来到了我的办公室“请书”,我便跟他“闲聊”了起来。

老颜叫颜正芬,一个有点像女性的名字。他出生一个佃中农家庭。小时候无钱读书,小学毕业后,由于家里交不起三块钱的学费差点辍学,班主任慷慨地给他交了学费,他才进了初中。但只读了一个学期便辍学了。他爱读书,深感读书太少,便到村里找书报看。一天,他在村里拿到一张人民日报看,这时旁边一个人劈手把他的报纸夺了下来,说:“你有什么资格看报?”颜正芬大受刺激,心想一定要想办法读书。

20岁那年,颜正芬参了军,在部队里,他如饥似渴地学习,能找到的书报他都找来看。每月六元钱的津贴,他也大部分用来买了书。当兵6年,转业的时候,除了身上的军装,就是一大包书了。

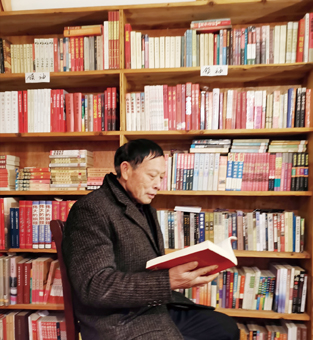

转业之后,颜正芬到乡里开上了拖拉机、汽车,经济条件大为改善。每跑到一个地方,他第一件事就是买书,停车休息时,他也捧着书看。1988年,乡党委觉得他能干,又爱学习,有文化,便让他回村当村支书。其实那时当村支书远远没有开车那么“实惠”,主要精力是为村民服务,但颜正芬没有推辞。老颜当支书当得相当不错,矛盾从不上交,就地解决,在群众中享有很高威信。他一直想着如何提高村民的文化素质。1998年,老颜的新居建成之后,他把第三层两百多平米全部用来作书屋,把部队带回来的书以及多年来自己买的书一共三百来本书都摆好,免费供村民借阅。300本书实在太少,老颜于是到处“请书”。从涟源石马山到娄底城区,20多公里,老颜骑着他那辆摩托车,风雨无阻,冬夏不分,日里夜里,奔波地“请书”的道路上。有热情的,有冷淡的,有不回信息的,有热情回电话的,有主动多捐书的,也有一本书都要钱买的。老颜冷暖自知,甘苦如一,乐此不疲。跟文化人打交道,老颜觉得乐在其中。

2014年,因政策规定年满60岁的“一刀切”,当时已年满63岁、当了27年村支书的老颜从村支书的岗位上退了下来。从此,开始了老颜的专业“请书”之路。

书有书路。老颜如何寻找到“书路”呢?原来,书上都有作者简介,这便成为老颜的找书指南。他循着线索一个一个地上门拜访,拜访一个又掌握到更多的人脉,问到更多的电话,路路相通,就这样把有书一族基本上都联系到了。作家们大多很愿意捐书,如安敏捐他的文集和作品集等好几十本,作家小牛也捐了一些书。湖南人文科技学院的退休教授李藻华出了十三本书,每一种都给了他好几本。老颜为了表示感谢,送了些土鸡蛋给他,可李老硬是要给钱。原娄底地委宣传部部长曾维亮退休后出了不少书,不但送了很多书给他,还到他的书屋考察了几回,对老颜的工作不住地称赞。有一次,著名作家谢璞的儿媳妇娘家是拖坪村的,有一次她回村里看舅舅,老颜知道他在省文联工作,便问她“你们文联有书么?”谢璞的儿媳妇热情地说:“有。”第二次回托坪村时,有心的她便给老颜带了几十本书来。老颜心里喜滋滋的。

老颜的书大多数是买的,现在书价很高,老颜当然买不起新书。他主要从二手市场去买,从废品站买,只要两元钱一斤,虽是废品站,却有很多是新书。原来一些作家出了书后签上名送人,其实很多人不爱看书,转身便扔了。于是废品站里便时常有一堆一堆的新书。

有一次有一所学校的书要换代,他闻讯后急忙赶去,结果大部分已被送到造纸厂变成了纸浆,他只“拦截”到一小部分。老颜惋惜地说:书是越旧越好啊,旧的书可能就是绝版,找都找不到,换什么代啰!有一次,一个机关的书要换代,单位领导知道老颜要书,便打电话给他,他意外地得了一拖拉机书,花一百块钱雇车送了回去。老颜为此乐了几天。

这些年下来,老颜的书屋已有了一万六千多本书。老颜的书借给村民看,完全是免费的。他希望村民越来越有文化,希望每一个人都爱读书。(袁杰伟)

下一篇

下一篇