陈中林与朋友们点校整理《新化县志》。(马驰/摄)

《我家在娄底》剧照,还原曾国藩幼时在利见斋读书的场景。(李炎林/摄)

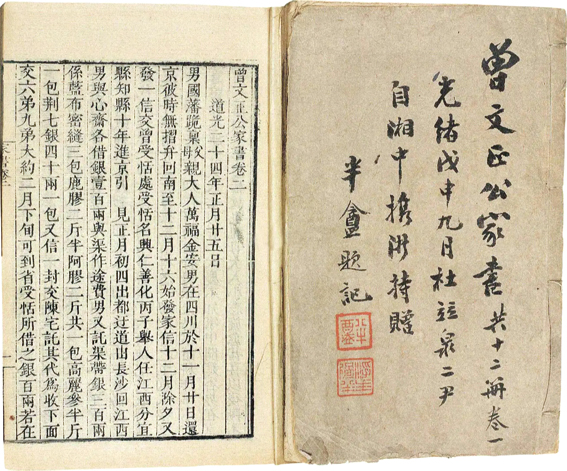

《曾国藩家书》线装书版

知音传承 同频共振

从南村草堂往南180公里,湘江中的东洲岛之上,一座书院静静矗立,在绿意葱茏下走过,耳畔仿佛仍回荡着百余年来湘江之上的朗朗读书声。书院因祭祀王夫之王船山而建立,传播船山思想而存,名为船山书院。

王夫之是中国古代哲学史上的高峰,是湖湘学派思想文化遗产的集大成者,是湖湘学派发展的重要里程碑。湖南省船山学社社长朱迪光介绍,王夫之撰写了800多万字的著作,对中国传统的经史子集进行注释、评价、研究,用王夫之自己的话说就是“六经责我开生面”;同时他继承发展儒家的思想理论,创新性地提出知行并进的观点,成为中国古典哲学的集大成者,中华文化的汇聚者。

因为铁骨铮铮,王夫之的著作和思想在其生前乃至死后一个多世纪里,流传甚少、埋没不彰,仿佛在等待着一个知己。

1839年春夏,邓显鹤寓居在长沙城南书院,正在编辑《沅湘耆旧集》。一天,书院匆匆走来两个人。一个是邓显鹤的朋友欧阳兆熊,另一个人叫王世全,是王夫之的第六世孙,他献上了一叠书稿。邓显鹤一看,喜笑颜开,寻觅二十年,他终于等来了王夫之的遗作。而且更好的消息是,湘潭王夫之另一个六世孙王承佺家里,还藏有王夫之的全部遗书,邓显鹤更是大喜过望。

第二年,即1840年春天,由邓显鹤主持审阅,他的弟子邹汉勋等人编校的《船山遗书》开雕于长沙,这是我国历史上第一次系统刊刻《船山遗书》。自此,船山学问开始得到广泛传播,深深影响了湖湘乃至全国的士子。湖南省梅研会会长陈志强评价,邓显鹤毕力躬行湘学的爱国忧民和经世致用传统,最突出的贡献是搜集、整理、校刊《船山遗书》,改变了王船山的著作“湮灭不传”和后学“不能举其名姓”的局面,而且他还教育和培养了一大批湖湘士子,不断继承和弘扬湖湘之学,开启湘学走向近代转型的先河。

盛夏的湖南,火热且潮湿。资水穿城而过,对于新化人来说,一天中最舒适的时候,是日落后,最凉爽的地方,是资江岸边。河边的茶院里,一群人因为一部县志而集结。

讨论中,讲话始终轻声细语的人是新化文史爱好者、收藏家陈中林,从2011年开始,他组织一帮热心地方文化的朋友,对明清五部《新化县志》进行点校整理工作,力求遵循原本,反映原貌。由民间力量全力推动和参与地方县志的整理、编撰工作,这是不常见的文化现象。

陈中林对于新化县志的兴趣来自于一位香港大学的朋友,这位朋友到新化调研梅山文化,手边带着一本从美国一个博物馆找到的明朝嘉靖年间的《新化县志》影印版。这让陈中林倍感惊喜,因为在此之前,《新化县志》只有康熙、乾隆、道光、同治四个版本,嘉靖版的《新化县志》只存在听说中,谁也没见过。朋友离开的时候,将这本珍贵的县志影印版送给了陈中林作为告别礼物。

嘉靖28年是公元1549年,距今474年。这部明代的《新化县志》穿越时光而来,向现在的人们徐徐展示着宋、元、明三代的新化历史,回答着当时的县城范围如何?当时的四方城门名字叫什么?当时的街道布局是什么走向?等等所有关于新化的地理人文自然无数问题。

一部地方志肩负着记录传承历史、保存乡邦文化和精华的职责使命。好像冥冥中自有天意。当年的邓显鹤是200多年前籍籍无名的湖南老乡王夫之的铁杆粉丝,今天的陈中林也狂热崇拜着邓显鹤这位近200年前的同乡前辈。

从2007年以来,陈中林先后收集邓显鹤的相关文物遗珍多达百余件,其中大部分为来往书信。这些写在花笺上的文字,成为重要的文化媒介,记录着邓显鹤对子侄的切切关爱,传递着邓显鹤与学生、朋友间的拳拳真情。

千百年来,文化要发展,就需要一群不被世俗大潮裹挟的文化人,他们接续奋斗,用自己百十年的命运轨迹,完成着坚守梦想的接力,回应着时代的呼吸与脉动。

读书明理 清芬世守

在以荷叶为名的湘中小镇,一座乡间侯府静静矗立了157年,与背后的青山、古树,近处的荷塘、农田融为一体。

侯府的主人从一介书生进京赶考,28岁考上进士,进入翰林院后,十年七迁,连升十级,成为当时清朝湘籍官员里第一位37岁官至二品大员者。在他母亲去世期间,他回家守孝,然后组建了湘军,成为清朝第一位文官被封为武侯,功成名就之后,同治皇帝招封他为一等毅勇侯,这是汉人所能达到的最高级别。他就是曾国藩,这座中国最后的乡间侯府名为富厚堂。

廖静是富厚堂的金牌讲解员,她自称为“宅女”,17岁高中毕业后留在家乡,宅在这座乡间侯府长达14年时间,共接待中外游客近100万人次。廖静很勤奋,通过自学考到了本科文凭、导游证,《曾国藩家书》、唐浩明的系列长篇小说等,都是她常翻常新的工具书。

每次带着游客参观富厚堂,廖静总会浓墨重彩地介绍其中最为精华的建筑——藏书楼。她说,曾国藩的思想不仅是在字里行间,也在这里的砖瓦之间。富厚堂的正厅是土砖砌成,而藏书楼则里外上下全是青砖,足可见书籍在主人心中的地位。当年藏书楼收藏有30万卷书籍,是我国清代最大的私人藏书楼之一。

时间回溯到205年前,即使身处湘中腹地,绵延群山也没有阻隔“修身、齐家、治国、平天下”的儒学要义传播。时年6岁的曾国藩进入家塾“利见斋”读书,“利见”是读书的好处显而易见的意思。此后,无论走得多远,官职多大,曾国藩无一日不读书,所有的成就都和读书分不开,成为真正把书读透,并运用到事业和生活中的智者。

传承给下一代的,不只是血脉,更多的是言传身教。作为家中长辈,曾国藩一生不谈过高之理,不做架空之事,都是从日常的小事出发,随时随地根据具体的情况,对兄弟、子侄做出教导。

曾国藩研究会办公室主任刘建海介绍,曾国藩每日修身必做的三件事是记茶余偶谈,读史十页和写日记楷本,从他立下这项课程起,一辈子坚持,从未间断。同时他还专门写信给弟弟,分享这一学习和修身方法,希望兄弟俩共同坚持、共同成长。

一百多年日升月落、云卷云舒,富厚堂古朴依旧,严谨、俭朴、清廉的八本家风浸润到家族后辈和更多社会人群之中:

曾家后人中均有贤人,他们在各自所置身的领域均有卓越的建树——曾国藩的两个儿子:曾纪泽是著名外交家,曾纪鸿是著名数学家;孙辈中曾广钧,二十三岁即中进士;第四代孙曾约农、曾宝荪均是大学校长、著名教育家;第五代、第六代遍布海内外,大都学有所成。

由曾国藩1500多封家书整理出版的《曾国藩家书》成为很多人的枕边书、案头书,让生于斯长于斯的湖湘子弟代代传承着耕读文化和家国情怀的基因,走向更宽广的世界。

历史源于一代代人的书写。50岁才做了训导小官,但这并不影响一生致力于对湖南地方文献的搜集整理,使得湖湘之学成为晚清之后的显学,“著作甚勤,四海声名今北斗;风流顿尽,百年文献老南村”,这是书生邓显鹤。

出身于偏僻乡村的世代农家,奋斗成为扶危定倾的国家肱股,成为所有平民子弟的励志榜样和儒家宗师,“立德立功立言三不朽,为师为将为相一完人”,这是书生曾国藩。

今天,段皓的南村草堂图已经完工,陈中林在水落石出的资江边又拓下了一座古碑的铭文,廖静在新一天的日出中迎来了新一批游客。行而不辍的日常中,一种叫做文化的部分,得以传承,告诉我们,不忘本来,面向未来。

(娄底市广播电视台 娄底市新闻中心/出品 刘智玲/文)

下一篇

下一篇